夜勤を行う保育士の仕事は、昼間の保育とは異なるやりがいや大変さが詰まっています。

医療機関や工場など、夜勤シフトが必要な職場が増える一方で、夜間保育士の需要が高まり続けています。

しかし、夜勤を伴う保育施設は全国的に少なく、夜勤保育士が担う役割の大きさやその重要性に対する理解が十分に広まっているとは言えません。

本記事では、夜勤保育士の仕事内容や働き方、注目される理由、そしてメリット・デメリットについて詳しく解説します。

夜勤保育士として働くことを検討している方はもちろん、夜勤保育の現状に興味のある方もぜひ参考にしてください。

- 夜勤を実施している保育施設には院内保育や乳児院など種類が幅広い

- 夜勤の仕事では子どもの姿勢や呼吸などを細かくチェックする必要がある

- 夜勤の保育士は拘束時間が日勤よりも長いことや体調管理が難しいことが大変

当コンテンツはじっくり読むと約29分かかる充実した内容になっています。必要な要点や更新情報をいつでも確認できるよう、ぜひブックマークをしておくことをお勧めします。

保育士転職のいろは編集部

保育士転職のいろは編集部は保育人材が思う理想的な働き方を実現するために当サイトを運営しています。保育士および保育士経験者1,474名を対象とした独自アンケート調査を基に、転職サイトの実態、職場の人間関係、残業問題、年収事情など業界のリアルな声を分析・発信。編集部は保育士向けに保育園の口コミサイトほいくreviewsも運営し、保育士がより良い転職先を選択できるようサポート。Podcast番組『おつかれ保育士さん』でも配信中。著書『保育士が抱える「辞めたい」を変える』

当コンテンツについて

※当コンテンツは保育士転職のいろはが定める広告掲載ポリシー及びプライバシーポリシー・免責事項に基づいて作成・管理されています。

※当コンテンツはファーストパーティクッキーを使用しており、サイト訪問者の利便性の向上やサイトパフォーマンスの改善を目的にGoogleアナリティクスを活用しています。

※本記事に誤りやご意見がございましたら、こちらの問い合わせフォームよりご連絡ください。管理人が内容を確認後に必要に応じて内容を訂正させていただきます。

当コンテンツは構成・執筆・編集を保育士転職のいろは編集部が担当し、アイキャッチデザインの作成を外注デザイナーが担当して作成されています。

また、保育士転職のいろは編集部は以下のWebサイトに掲載されている情報や自身の知見に基づいて当コンテンツを作成しています。

保育士の夜勤はどのように働いている?

夜勤に対応する保育施設は多岐にわたります。

院内保育園や企業内保育所などは代表的な例ですが、乳児院(にゅうじいん)や児童養護施設、ベビーホテルなども夜間保育を実施していることがあります。

それぞれの保育施設では、深夜帯ならではの子どものケアが求められ、昼間とは違う保育のやりがいが存在します。

以下では、具体的な施設の特徴や対応がどのようになっているのかを順に見ていきましょう。

夜勤がある保育施設の特徴

夜勤が行われる保育施設には、病院や企業、福祉施設などがあります。

利用する保護者の勤務形態に合わせて、子どもを夜間も受け入れる体制を整えていることが大きな特徴です。

全体の施設数としては少数ですが、看護師や医師、工場勤務の保護者など、夜勤とセットになりやすい現場では夜間保育や24時間保育が欠かせない存在になっています。

ここからは、夜勤を実施していることが多い代表的な保育施設を5つの種類に分けて紹介します。

- 1.院内保育園

-

院内保育園は病院や診療所などで働くスタッフの子どもを預かる場所です。

看護師や医師は24時間体制で働くことが多く、深夜帯も勤務が入るため、院内保育園では夜間保育が必須といえます。

夜中に呼吸状態を確認しながら寝かしつけを行うほか、緊急コールで保護者が急に病棟へ戻る場合に備えて、子どもの安全を守り続ける必要があるのも特徴です。

- 2.企業内保育所

-

企業内保育所は主に従業員の子どもを預かるために会社が設置している施設です。

コールセンターや工場など、夜勤シフトが存在する企業では夜間も子どもを見てもらえる場所を設けることで、従業員の離職防止に努めています。

夜勤の保育士が足りないケースも多く、保育士が一定数集まらないと運営が継続できなくなることが課題です。

保護者が残業や休日出勤をする際にすぐ対応できるよう、昼夜の連携をしっかり取りながら業務を進める必要があります。

- 3.乳児院

-

乳児院は原則として0〜2歳の乳幼児を保護する施設です。児童福祉法が改正されたことで、場合によっては小学校に就学するまでの入所にも対応しています。

家庭の事情や保護者の疾病などで、子どもの養育が難しくなった場合に入所します。

夜勤ではミルクの時間が頻繁にあり、泣き声があがったらすぐ抱っこしながらあやすなど、昼間以上に体力を使う場面が多いです。

特に、低月齢の子どもは体温調整が苦手なので、室温管理や定期的な巡回を欠かせません。

- 4.児童養護施設

-

児童養護施設は原則として乳児を除く児童を保護する福祉施設です。

夜勤体制を導入する理由は、トラウマや不安を抱えた子どもが夜中に眠れない場合や、情緒不安定になりやすい時間帯に対応するためです。

小学生や中学生が多い環境では、生活リズムを安定させるための声かけも重要になります。

いざというとき保護者がいない分、保育士が代わりに寄り添って安心させることが欠かせません。

- 5.ベビーホテル

-

ベビーホテルは認可外保育施設の類型の一つで、夜8時以降の保育や宿泊を伴う保育などを常時運営する施設を指します。

利用者は不規則に来る場合があり、連泊や急な延長にも柔軟に対応できる体制を整えています。

深夜になると子どもが不安を感じやすくなるため、やさしい声かけやスキンシップで落ち着かせる力が大切です。

シャワーや夕食の準備など、家庭的な支援も保育士が担うことが多い点が特徴になります。

夜勤を実施している保育施設には院内保育所や企業内保育所、ベビーホテルなど認可外保育園が多いことがわかります。

施設形態によって働き方や求められる役割が細かく異なるため、日勤よりも負担が大きい夜勤では働きやすい保育施設を選びましょう。

夜勤が行われる保育施設の仕事内容

夜勤中は、日勤の保育士よりも細やかなケアが求められることがあります。

子どもを寝かしつけるときは姿勢や体位をチェックし、呼吸が浅くなっていないかを5〜10分おきに確認する施設も珍しくありません。

乳幼児突然死症候群(Sudden Infant Death Syndrome)は、それまで元気だった子どもが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気です。

引用:大阪市「睡眠時観察について」

家庭だけでなく施設での午睡時間中にも起きています。乳児はうつぶせに寝かせないことと、午睡中の見守りが特に重要です。

このように、子どもを事故なく安全に預かるために、定期的に体位の確認が重要です。

また、夕食や夜食の提供、シャワーで身体をきれいにする支援など、昼間の保育園にはあまりない業務を担う場面が多いです。

スタッフ同士の交代要員が少ないときは、自分一人で複数の子どもを見守る必要があり、休憩をとりにくいこともあります。

子どもの睡眠が深まらず抱っこを続けることが長引くと、体力面での負担が大きくなるので体調管理が重要です。

さらに、万が一熱やケガなど体調不良があれば、医療機関への連絡や保護者への報告を速やかに行い、緊急時の対応マニュアルに沿って動く必要があります。

夜勤保育士には日勤で実感しにくいメリットややりがいが多い

夜勤の保育士は夜勤で働いている保護者から感謝の言葉を伝えられることもあるため、やりがいを感じることができます。

そのほかにも以下のような、給与面や生活リズムの自由度など、昼間の保育では得られない魅力があります。

ここでは3つのメリットを中心に、保育士の夜勤が注目されている理由を見ていきましょう。

勤務日数が少なくても高めの給与がもらえる

夜勤で働く保育士は日勤の保育士よりも、勤務日数が少なくても高めの給与をもらうことができます。

なぜなら、深夜帯の業務には、割増賃金が定められているからです。

時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に 労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

引用:徳島労働局「労働条件 : 法定労働時間(時間外、休日及び深夜の割増賃金)」

このように、通常勤務よりも2割5分以上の割増率が適用され、施設によっては夜勤手当を加算するところもあります。

勤務回数が少なくても月収が高くなるケースがあり、短期的にしっかり稼ぎたい人にとって魅力的です。

以下の表には、夜勤の保育士求人が掲載されている転職サイトをご紹介しているのでぜひ参考にしてください。

特に、保育士人材バンクやマイナビ保育士などの転職サポートがある保育士転職サイトは、面接対策まで行ってくれるため効率的に転職活動をしたい方に向いています。

夜勤専従契約では高収入を得られる職場もあるため、夜勤でも問題ないという方は求人があるかだけでもチェックしておきましょう。

日勤のような通勤ストレスが少ない

夜勤は通勤ラッシュの時間帯を避けられることが多く、満員電車や渋滞によるストレスが少なめです。

交通機関が空いている時間帯に移動できるため、通勤時間が短くなることがあり、心身の負担も減らせます。

夜勤明けに帰宅する場合は午前中になることが多く、朝の出勤ラッシュとは逆方向の流れとなるため、スムーズに帰れるのが利点です。

日中を仕事以外で自由に過ごすことができる

夜勤をメインにすると、昼間が空く日が増えるというメリットがあります。

平日の昼間にしかできない役所や銀行で手続きができ、買い物などが楽にこなせるという声もあります。

また、習い事や趣味に時間を割く余裕が生まれやすく、日中にしか開講していないスクールへ通うことも可能です。

介護や家族の通院に時間を割けるため、家庭の事情と両立しやすいと考える人も一定数います。

保育士の夜勤はつらい部分も多いため人材確保が難しい

保育士の夜勤は首都圏や大阪など夜勤シフトの保護者が多い地域で特にニーズが高いです。

しかし、保育士の夜勤は以下のような理由から人材確保が難しいという現状があります。

子どもを夜中に預ける必要がある保護者は一定数いますが、上記のような理由から夜勤保育士が不足しています。

ここでは、夜勤保育士の大変さについて気になっている方に向けて、夜勤のつらい部分を詳しくご紹介していきます。

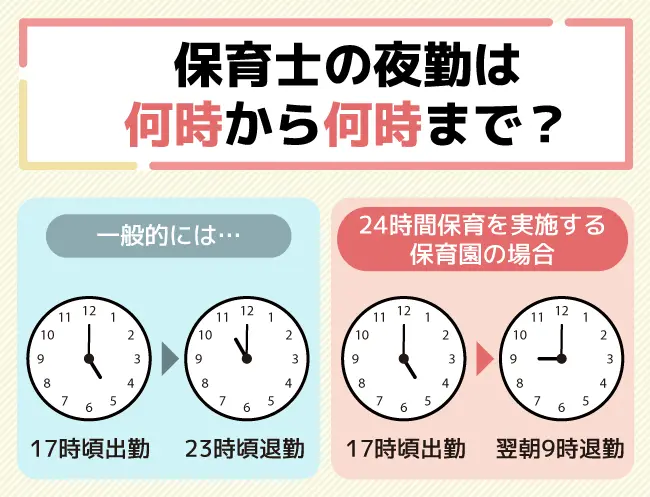

日勤よりも拘束されている時間が長い

保育士の夜勤は日勤よりも拘束時間が長いことがつらいと感じることがあります。

さらに、夜勤前後では引き継ぎや事務処理が入る施設が多く、帰宅時間がずれ込みがちです。

結果的に拘束時間が長くなり、十分な休息をとりにくい要因になっています。

さらに、宿直勤務の場合は、「8時間勤務 → 8時間休憩 → 8時間勤務」というスケジュールが一般的で、24時間の拘束が発生します。

この勤務形態は法的に2日間勤務とみなされますが、長時間にわたる拘束は大きな負担となります。

また、宿直後のスケジュールは「宿直入り → 明け → 次の宿直入りまたは日勤」というサイクルが多く、休息が十分に取れないまま次の勤務に入るケースも珍しくありません。

夜勤帯では、子どもの人数が少なくてもスタッフの配置基準をクリアしなければならないため、一人あたりの負担が大きくなるのが現状です。

さらに、子どもが急に熱を出したり、突発的なアクシデントが起こったりすると、保護者や上司への連絡が増え、休憩が後回しになることもあります。

宿直や夜勤に伴う長時間の拘束は、保育士の体力面や精神面に大きな影響を及ぼすため、働く側の負担を軽減するための工夫が必要です。

家族や友人と予定を合わせにくい

夜勤で働く場合は、家族や友人と予定を合わせにくくなります。

夜勤後は昼間に睡眠をとりたい場面が多く、一般的な生活リズムの人との時間調整が難しいからです。

休日が平日になるシフトだと、家族や友人と休みが噛み合わないことも珍しくありません。

週末にイベントがあっても参加しにくく、連休が取りにくい職場の場合は長期旅行に行けないなど、孤立感を覚える人もいます。

特に夜勤専従の保育士は体調管理が難しい

保育士で夜勤をする方は、体調管理が難しいことにつらさがあります。

夜間を中心に働くと体内時計が乱れやすく、睡眠時間が分断されるリスクが高まるからです。

夜勤専従で働くことを考えている方は、日勤よりも意識的に体調管理を行う必要があります。

食事のタイミングが不規則になることから、以下のような健康面での問題が出ることもあります。

- 太りやすくなる

- 栄養バランスが崩れやすくなるなど

特に、長期間夜勤を続ける際は、休みの日でもある程度規則正しいリズムを維持しないと心身に負担がかかります。

疲れが重なると免疫力が低下し、風邪をひきやすくなるケースも少なくありません。

本記事へのコメント