保育士として働いている方は、職場の人間関係が悪く悩みの原因になっているのではないでしょうか。

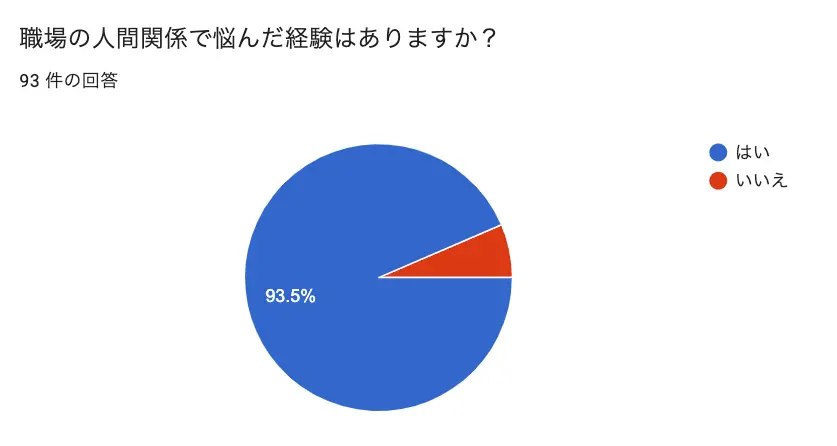

実際に、保育士にアンケートを取ったところ、93.5%の方が職場の人間関係に悩んだ経験があったことがわかりました。

職場の人間関係は保育士が離職する大きな要因となっています。

本記事では保育士の人間関係に関するアンケートの結果に基づいて、保育士の人間関係が悪くなった理由から、良好な人間関係を築く方法、解決策までまとめてご紹介します。

- 保育士の93.5%が人間関係で悩んだ経験があることがわかった

- 職場の人間関係は保育士の退職意向の理由として4番目に多い

- 保育士が良好な人間関係を築くには細かなコミュニケーションが有効

保育士転職のいろは編集部

保育士転職のいろは編集部は保育人材が思う理想的な働き方を実現するために当サイトを運営しています。保育士および保育士経験者1,474名を対象とした独自アンケート調査を基に、転職サイトの実態、職場の人間関係、残業問題、年収事情など業界のリアルな声を分析・発信。編集部は保育士向けに保育園の口コミサイトほいくreviewsも運営し、保育士がより良い転職先を選択できるようサポート。Podcast番組『おつかれ保育士さん』でも配信中。著書『保育士が抱える「辞めたい」を変える』

当コンテンツについて

※当コンテンツは保育士転職のいろはが定める広告掲載ポリシー及びプライバシーポリシー・免責事項に基づいて作成・管理されています。

※当コンテンツはファーストパーティクッキーを使用しており、サイト訪問者の利便性の向上やサイトパフォーマンスの改善を目的にGoogleアナリティクスを活用しています。

※本記事に誤りやご意見がございましたら、こちらの問い合わせフォームよりご連絡ください。管理人が内容を確認後に必要に応じて内容を訂正させていただきます。

当コンテンツは構成・執筆・編集を保育士転職のいろは編集部が担当し、アイキャッチデザインの作成を外注デザイナーが担当して作成されています。

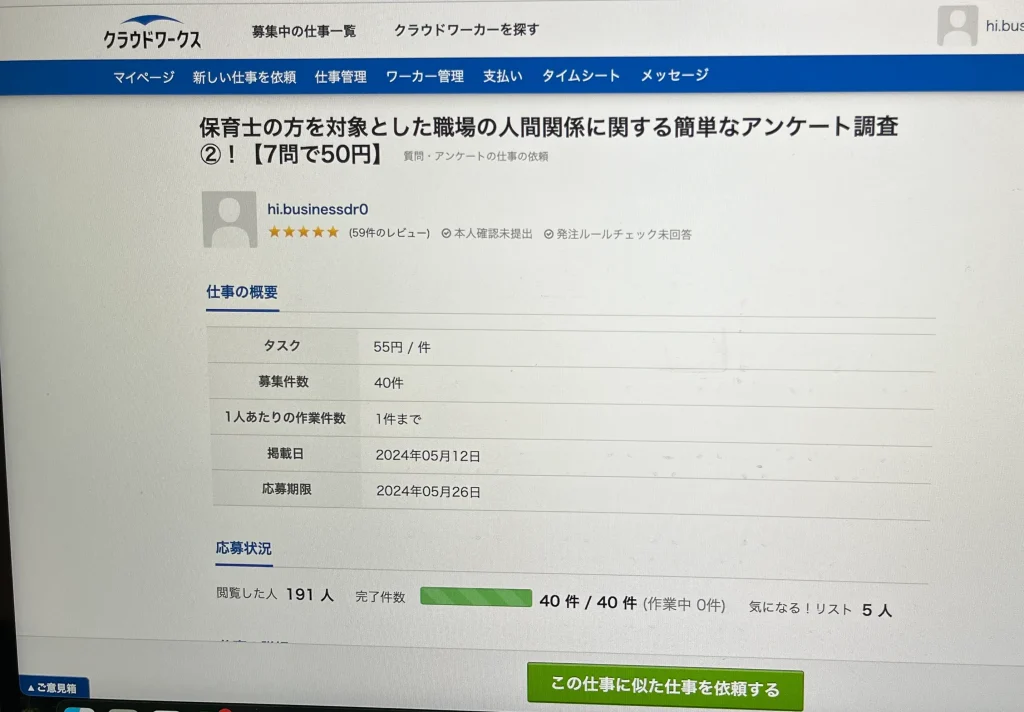

保育士転職のいろは編集部はクラウドソーシングのサービスを通して、保育士93名に対して職場の人間関係についてアンケート調査を実施しました。

保育士へ実施した職場の人間関係についてのアンケートでは、以下の質問に対して回答してもらいました。

- 性別

- 年齢

- 職場の人間関係で悩んだ経験はありますか

- 人間関係に問題が起きやすい相手は誰ですか

- 人間関係が崩れた原因は何ですか

- 職場の人間関係を保つために重要なことは何ですか

- 職場の人間関係が悪くなったときの解決策は何ですか

上記のアンケートの回答者93名の性別や年齢構成は以下のとおりです。

- 女性:71名

- 男性:22名

以下では回答者の年齢構成を示しています。

- 20歳以上30歳未満:27名

- 30歳以上40歳未満:46名

- 40歳以上50歳未満:17名

- 50歳以上60歳未満:3名

当コンテンツは編集部でピックアップした利用者からの有益な回答が一部反映されています。回答に誤字脱字が確認できた場合は当コンテンツの読者が読みやすいように修正していますが、内容に変更を加えておりません。

また、保育士転職のいろは編集部は当コンテンツを作成するにあたり、厚生労働省のWebサイトに掲載されている情報や論文、自身の知見に基づいて作成を行なっています。

厚生労働省のWebページから参考にした情報は、当コンテンツの保育士の人間関係が悪いと離職の原因になるという主張を裏付けるために活用されています。

論文は以下の2つの内容から一部を引用しています。

蒲池 光雲. ”保育所における新任保育士が抱える人間関係に内包される困難感及び論理的構造に関する一考察”. J-STAGE. 2019-10-11. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscfw/19/0/19_35/_article/-char/ja, (参照 2024-11-21).

藤後 悦子, 日向野 智子, 山極 和佳, 角山 剛. ”女性保育者の職場ハラスメントとストレス―保育士と幼稚園教諭の比較―”. J-STAGE. 2019-5-31. https://www.jstage.jst.go.jp/article/stresskagakukenkyu/34/0/34_2019004/_article/-char/ja, (参照 2024-11-21)

保育士は人間関係で悩んだ経験がある方が多い

保育士は人手不足により仕事が忙しく、保護者ともコミュニケーションを取ることが多く人間関係が複雑です。

職場内でもコミュニケーション不足や考え方の違いから、トラブルに発展して人間関係が悪くなることもあります。

実際に、保育士転職のいろはが保育士の人間関係に関するアンケートを実施したところ、93.5%の保育士が人間関係で悩んだことがあると回答しています。

| 回答(割合) | |

|---|---|

| 悩んだことがある | 87件(93.5%) |

| 悩んだことがない | 6件(6.5%) |

人間関係の悩みは精神的な負担となり、仕事や職場、人付き合いが嫌になる要因になります。

人間関係が悪いと退職にもつながることがある

職場の人間関係は保育士の退職につながります。

実際に、東京都福祉局の公表では、職場の人間関係は保育士の退職意向の理由として4番目に多い回答数を記録しています。

| 退職意向の理由(複数回答可) | 割合 |

|---|---|

| 給料が安い | 61.1% |

| 仕事量が多い | 54.0% |

| 労働時間が長い | 35.4% |

| 職場の人間関係 | 30.1% |

| 他業種への興味 | 28.9% |

| 職業適正に対する不安 | 24.3% |

| 保護者対応の大変さ | 22.1% |

厚生労働省が公表した保育士の現状と主な取組では、令和元年の退職理由が記されており、「職場の人間関係」が33.5%で最も多い回答でした。退職理由としての「職場の人間関係」の割合は、令和4年と令和元年で大きく変わらないことから、編集部の見解では給料と労働時間の関係が目立って深刻な問題と考えています。

また、令和4年の統計情報からは保育士の3人に1人が職場の人間関係が悪いことを退職したいと考える理由として挙げています。

実際に、保育士転職のいろは編集部が運営している口コミサイトでは、以下のような人間関係が良い職場には働きやすく、やりがいがあるといった意見が多い傾向にあります。

- 職員同士のチームワークが良く困ったときに相談しやすい

- スタッフ同士のコミュニケーションも良好

- スタッフ同士の連携がしっかりしている

- 風通しが良く人間関係も良好で、先輩や上の立場の人が一方的に仕事や意見を押し付けてこない

- 気遣いできる先生ばかり

- 人間関係も良好で職員同士のコミュニケーションが取りやすかった

- 困ったことがあればすぐに相談できる雰囲気があった

一方、人間関係が悪い職場で働いていた保育士は職場の総合評価も低いことが確認できました。

つまり、保育士にとって職場の人間関係は給料が安いことや仕事量が多いことよりも、労働環境において不満につながる可能性があるということが考えられます。

また、保育士転職のいろは編集部が実施したアンケートでも保育士を辞めたいと感じた原因は人間関係の影響が大きいことがわかっています。

最も人間関係に問題が起きやすい相手は同僚だった

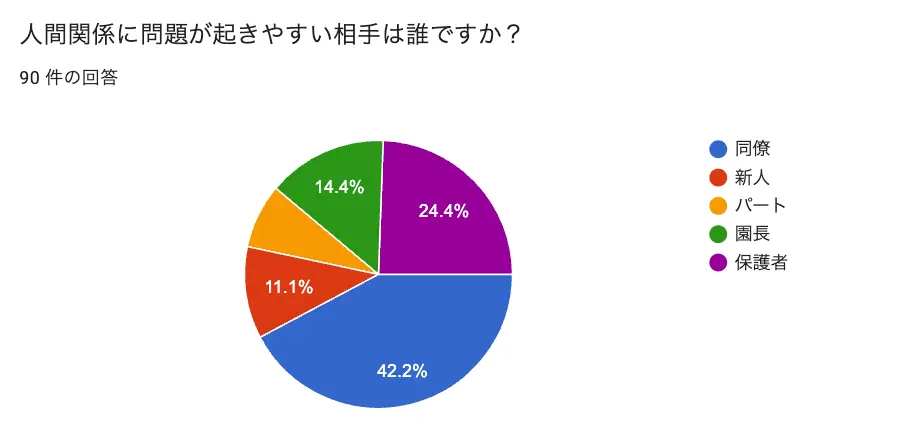

保育士転職のいろはの調査では、人間関係のトラブルが起きやすい相手として同僚が42.2%を占めており、次いで保護者が24.4%を占めていることがわかりました。

| 回答(割合) | |

|---|---|

| 同僚 | 38件(42.2%) |

| 保護者 | 22件(24.4%) |

| 園長 | 13件(14.4%) |

| 新人 | 10件(11.1%) |

| パート | 7件(7.8%) |

同僚や保護者とは職場で毎日のように顔を合わせないといけないため、苦手なタイプの人がいるとストレスが溜まってしまう原因になります。

職場の良好な人間関係が心身の健康につながる

ロバート・ウォルディンガー氏のTEDトークでは、ハーバード大学で70年以上にもわたり行われた成人発達研究の結果として「良質な人間関係が幸福度や健康に大きな影響を与える」と結論付けています。

研究では家族や友人、同僚などとの繋がりを深めることでストレスが緩和され、幸福感が高まる傾向が明らかにされました。

一方、人間関係は希薄になるとストレスや不安感が増えるため、心身ともに悪影響を及ぼす可能性があります。

特に、人間関係は多くの人と繋がっているだけでは不十分で、「深い信頼関係を築いているか」「安心して本音を話せる相手がいるか」などの質が重要です。

勤務日は一日の3分の1以上も同僚と働くため、保育士同士で協力的で良好な人間関係を築いておくと保育の質が高まるだけではなく、ストレスの軽減にも繋がります。

また、職場の人間関係が良好であれば、働きやすくなるため、長期的なキャリア形成にも繋がると考えられます。

保育士の人間関係が悪くなった体験談

保育士の人間関係は仕事に対する価値観の違いや、仕事中の主張からトラブルに発展しています。

ここでは、保育士の人間関係が崩れた原因がわかる体験談をまとめてご紹介しています。

- 保育観や仕事への考え方の違いが職場の人間関係を悪化させることも

- 否定的な話し方が職場での孤立につながることがある

- 仕事中の主張が人間関係のトラブルへ発展する原因に

- 保護者とのトラブルは保育士に非がなくても避けられないことがある

- 経験年数が浅いとリーダーとして認められにくい現実

- 男性保育士は先入観によって働きにくさを感じることも

- 新人保育士は指示や指導が必要で関係性の構築が難しいことも

- 園長の考え方や方針が職員の不満につながることも

保育士は仕事を進める上で連携が必須のため、働きやすい職場でも人間関係のトラブルから本人にとってはブラックな保育園に変わる可能性があります。

自身が働きにくい職場にしないためにも、どのような事柄がトラブルに発展するのかを事例を押さえておきましょう。

保育観や仕事への考え方の違いが職場の人間関係を悪化させることも

子どもや家庭を大事にする考え方や、仕事に対する価値観の違いから人間関係のトラブルに発展した体験談です。

子どもが生まれたことを機に、子どもの体調不良や、検診、予防接種などで有給を使って休むことが増えました。保育現場なので、子どもを持つ保護者の気持ちは理解してくれるだろうと勝手に期待をしていましたが、いざ有給休暇の取得が続くと「休んでばかりだよね」「ずるいよね」と言われてるよと、間接的に耳に入り、とても嫌な気分になりました。それ以来、同僚と前向きに仕事しにくくなりました。有給の範囲内なのに。国が整備した法律、子の看護休暇制度も活用させてほしいと話したところ、上司から「あれだけ休んでまだそんなことを言うのか。みんながあなたに対してどう思っているか知っているか?今のあなたがそれを言うのはおかしいと思う。」と言われ、絶望した記憶があります。日々疑心暗鬼です。

うちの子最優先の考え方が園の方針とあっておらず理解して貰えなかった

不適切な保育をしている同僚がいたので指摘したところ、保育観の違いが浮き彫りになり関係がギクシャクした。

体験談からわかったことは、「理解してくれるだろう」というスタンスは、なかなか理解につながらない可能性があります。

日頃から同僚や園長などと目線を合わせてコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことがポイントです。

また、女性保育者の職場ハラスメントとストレスに関する研究では、保育の場における保育観の違いが人間関係に悪い影響を及ぼすことがあると考察されています。

保育観の違いは,保育の場の人間関係にネガティブな影響を与えるため,園の保育者同士が保育観や保育理念を共有する重要性を管理職が認識しておく必要がある。保育の場においては,保育の実践を通して思いや問題を整理し合い,お互い認め合う集団作りが不可欠である。

引用:J-STAGE「女性保育者の職場ハラスメントとストレス―保育士と幼稚園教諭の比較―」

口コミにもあるとおり、保育士一人ひとりが持っている保育観は違いがあり、実際の行動や保育に違いが現れます。

そのため、保育士のお仕事では日常的なコミュニケーションに加えて、保育観には正解がないということを念頭に置いておきましょう。

また、仕事に関する指摘は相手のことを十分に配慮することで、ギクシャクを防げる可能性があります。

否定的な話し方が職場での孤立につながることがある

こちらは話し方が人間関係のトラブルにつながった体験談です。

仕事のことで相談に乗っていましたが、毎回「あ~でもそれは何とかなんです」と否定ばかりでだったら相談しないで欲しいと思いました。他の同僚の先生たちも同じように困っていていつしかその新人さんは孤立するようになり一年で退職しました。可愛げのない新人は誰からも助けて貰えなかったようです。

体験談からは否定的な発言から職場の方が不快な思いをしたことがわかります。

否定的な発言が多いと、話を聞き流されたり、距離を取られる可能性があります。

職場での孤立が退職にもつながっているため、日頃から否定的な発言をしないように心がけましょう。

仕事中の主張が人間関係のトラブルへ発展する原因に

仕事中にした主張が人間関係のトラブルに発展した体験談です。

園庭を使う時間についてで揉めました。先輩が「工作もやりたいから◯時に園庭に出たい」などと主張することが多く、譲ることが多かった。子どもの遅刻とか早退とかの関係で、どうしても園庭を使いたい時間帯が限定的になってしまう日があり、使いたい時間を主張したら、その後冷たく当たられるようになったことがあった。

感情の起伏が激しく園児に対しても同僚に対してもひどい対応する保育士がいて、「周りに迷惑なのでみんなにかかわらないでください」と言ったら逆切れして暴れだしたことがきっかけ。

仕事ではどうしても主張しなければいけないタイミングがありますよね。

仕事中の主張で人間関係を崩さないようにするには、アサーションを意識してコミュニケーションを取りましょう。

アサーションとは相手側のことを尊重しつつ、自己主張を行うことでより深い信頼関係を構築するコミュニケーションスキルです。

アサーションを習得するだけでも、相手のことを不快にさせずに主張しやすくなります。

保護者とのトラブルは保育士に非がなくても避けられないことがある

保育士は同僚だけではなく保護者とのトラブルも多いです。

たった一度子どもにケガをさせてしまった。(当該児が廊下を走るなと言っても走り、靴下のままだと滑るといっても聞かず、結局転んで流し場におでこをぶつけ、縫うことになった) ケガが起きた事をクラスの子たちにしたところ、「うちの子を悪者扱いした」との事だった。

子供がダメなことをしたので少し怒ったら、家に帰って大袈裟に伝えたみたいで保護者からクレームが入った

お子さま同士のトラブルで目を怪我してしまったときの、加害者の親がまったく反省していなくて被害者の親を怒らせてしまったことから。

園で預かっている子供が虫に沢山さされているのは、園が汚いからだといいがかりをつけてきた親がいて、園対親で少しもめました。

子ども自身が自分で怪我をしたのですが子供の説明不足で職員の責任にされ謝罪をしても保護者の自宅まで謝罪に来いと言われた

保護者と上手く付き合っていたのですが、ちょっと私が見てない時にその子の友達と喧嘩をして怪我をしてしまったとき、その報告を保護者にしたところすごい剣幕で怒って、それ以来私を、避けるようになってしまいました。

保護者とのトラブルは子どもが原因となっている場合がほとんどです。

子どもは活発なため、子ども同士のトラブルが起こっても、保育士が理不尽にクレームを言われることもあります。

クレームの対応は反論せずに聞き役に徹することが重要です。

クレームが繰り返されるようであれば、主任や園長に相談してみましょう。

経験年数が浅いとリーダーとして認められにくい現実

保育士は役職によって他の保育士と人間関係が悪くなることがあるようです。

今年で開園9年目の保育園で、そのときに新卒で入職した職員が多くいます。私自身今まで行事のリーダーやクラスの副リーダーを任せて頂いたのですが、私が上に立つ、指示を出すことに対してあまりよく思わない方もいらっしゃり、あからさまに嫌な態度や意見を否定されることがありました。保育歴や年数に固執する方もおり、人間関係を構築することが難しいこともありました。

場合によっては、自身よりも年上の保育士をマネジメントしなければいけないこともあるでしょう。

なかなか認められないこともありますが、仕事をより円滑に進められるように細かいコミュニケーションを取る必要があります。

男性保育士は先入観によって働きにくさを感じることも

保育士のほとんどが女性ということもあり、性差によって人間関係のトラブルに発展してしまうこともあります。

自分は男性なので、男性だから仕事が雑と言われそこから崩れました。

保育の現場では男性保育士の女性と比べた不器用さを指摘されることがあったようです。

作業が雑と指摘されることを避けたい男性保育士は、不器用なことに引け目を感じないようにしましょう。

実際に、男性保育士だけではなく不器用な女性の保育士さんもいます。

また、どうしても指摘を避けたい場合は、日々の作業で不器用であることを指摘されないような工夫をしていく必要があります。

新人保育士は指示や指導が必要で関係性の構築が難しいことも

保育現場は忙しいため新人や、教育係も人間関係に影響が出ることがあります。

こちらが指示を出さないと何も出来ない新人がいました。自分から動けないし聞きに来れないので段々周りの人もイライラしてしまい孤立してしまいました。

新人の指導をしている時に注意などをすると、注意の仕方が悪いと新人との関係性が悪いと良い上司にみられず悪い上司と捉えられてしまう。

施設の中で新人と良い人間関係を築いていくにはコミュニケーションを取ることが重要です。

新人との人間関係が悪化すると、早期離職にもつながるため、コミュニケーションが取りやすい環境を作ることで仕事に対する価値観を合わせていく必要があります。

実際に、保育所における新人保育士が抱える人間関係についての研究では、新人に対する厳しい指導や否定的な態度などが早期離職に起因していると考えられると結論づけられています。

新任保育士が抱えている人間関係には,【新任に対する姿勢:厳しい指導や否定的態度,認めてくれない】,【感情表出】,【相談しづらい環境:分からないことや不安なことを聞けない】,【コミュニケーションが負担:先輩や保護者】,【職員間で共有していない:保育観や子ども観,指示内容や意見など】,【様々な関係により,主体的に行動できない:上下関係や女性の多さ】の6つの困難感が内包されていることが明らかとなった.さらに,これらの困難感を論理的構造で示すことにより,人間関係に困難感を抱えることが相談しづらい環境や主体的に行動できないなどといった状況を作り出していることが理解できた.

引用:J-STAGE「保育所における新人保育士が抱える人間関係に内包される困難感及び論理的構造に関する一考察」

また、研究内容を踏まえると、口コミにあるように注意の方法が新人保育士が主体的に行動できないという悪循環につながっています。

そのため、新人保育士を指導する際は「新人保育士が保育業界の知識や経験が少ないということを考慮した上で気持ちに配慮して教えること」や「感謝や褒めることを言葉にすること」などが重要になってくると考えられます。

園長の考え方や方針が職員の不満につながることも

園長の対応によっては、保育士との人間関係が悪化することもあります。

園長が杓子定規な方で園児への愛情も全く感じれずどうして園長に昇りつめたのか全く見当のつかない人で保育の方針で何度も揉めまして、私以外の保育教諭との諍いが絶えない人で何かの力が動くのか首になりません。辞めたいと思うことも有りますが他の人間関係は全て上手くいっていますのでとどまっています。

園長がワンマンなので、休みの変更など急に行われることが頻発したりし、職員からの信頼が失墜したことが原因です。

園長とは同僚と比べてもコミュニケーションの回数も少なく、意見も言いにくいですよね。

ただし、園長は保育園の責任者として運営や経営を担っており、基本的に指示を聞く必要があります。

園長との人間関係に悩んでいる方は、一度信頼できる先輩に相談してみるのも良い手段です。

なかなか園長との人間関係が良くならない場合は、人気の保育士転職サイトを利用して職場を変えてみましょう。

保育士が職場で良好な人間関係を築く方法

保育士転職のいろは編集部が保育士に対して、職場での人間関係を良好に保つ方法をアンケートしたところ、細かなコミュニケーションを取ることが有効であることがわかりました。

また、周りに気配りをすることや元気な挨拶や笑顔を心掛けることも、保育士が職場で人間関係を良好に保つ上で有効であることがわかりました。

| 項目 | 回答数(割合) | |

|---|---|---|

| 1位 | 細かなコミュニケーションを取る | 25(26.9%) |

| 2位 | 周りに気配りをする | 23(24.7%) |

| 3位 | 元気な挨拶や笑顔を心掛ける | 20(21.5%) |

| 4位 | 無理に関わらない | 17(18.3%) |

| 5位 | 上司に相談する | 4(4.3%) |

| 5位 | 保育士としてのスキルを磨く | 4(4.3%) |

ここでは、保育士が職場で良好な人間関係を保つ1位〜3位の方法についてアンケート結果の一部と一緒にご紹介します。

細かなコミュニケーションを重ねてお互いを知ることが大切

細かなコミュニケーションは保育士が職場で良い人間関係を保つ上で、最も有効と考えられています。

仕事中でも細かくコミュニケーションを取ることで、価値観の共有や誤解を招かないようにすることが可能です。

日々コミュニケーションを取ることで信頼関係を構築できるため、仕事も効率的に進められます。

また、保護者とも日々コミュニケーションを取っておくことで、コミュニケーション不足によるトラブルを防ぐことができます。

以下では、細かなコミュニケーションが重要と考えている保育士の意見をまとめているのでぜひ参考にしてください。

毎日のコミュニケーション(声を掛け合う)環境をつくること

飲みに行ったりコミュニケーションを取る。

こまめにコミュニケーションをとる。職場の上司を頼る

とにかく話し合いをすることが大切

時間を作ってお互いに納得するまで話し合いを行うこと。

相手の考えている事を知ろうとしたり、合わせられる部分は合わせながらゆっくり信頼関係を築き直す

相手の気持ちを受け止め、話し合いを重ねながら歩み寄れる接点を少しずつでも増やしていく。

自分自身の場合は、長引かせないため、タイミングを逃さないようすぐに相手と話をする時間を設けます。誤解が生じている場合もあるので、お互いの感情や考えを共有できるようにします。また、他の職員が不安にならないようにこんなことがあって、と問題をフラットにし、保育方針などを改めて全体共有し、チームとして良い空気を子どもたちの為に作ることができるように、同じ方向を向けるように努力します。

勇気をもってコミュニケーションをとる気持ちが必要かと思います

時間を開けてほとぼりが冷めるまで待つ。自分が悪かったらきちんと謝罪する。

今までの経験から述べると、他者と意見や考えの相違からトラブルが起きたり、言い合いになることがあります。 相手と同じ熱量で自分の意見を伝えてしまうとヒートアップしてしまうので、聞き役に徹し相手がなぜそういった言動をとるのか、その意図や意味を探るようにしています。

話し合うしかありません。また自分の非はしっかり認めて謝罪するしかありません。

相手の言っている事に間違いがあっても、最後まで話しを聞くようにしています。

周囲への配慮と積極的なサポートが良い関係をつくる

保育士が職場で良好な人間関係を保つためには、周りに気配りをすることが重要です。

仕事中は相手目線で発言や行動をして、先回りして気をつけることで仕事や物事がスムーズに進むようになります。

特に、より仕事量が多い上司へ配慮して負担を減らすことで、職場全体の雰囲気も良くなることにつながるでしょう。

また、気配りをした上で常に謙虚な姿勢を心掛けることで、周りからの印象も良くなります。

以下は、アンケート調査で回答してくれた保育士さんの意見です。

とにかく、自分が大人になって対応すること

忙しい時にフォローをしたり、有給休暇をとって旅行に行った時にお土産を買ってきたり、気遣いを忘れないこと

皆が嫌がる仕事を、すすんで引き受ける。

周りの機嫌を伺いながら機嫌がよいときに食事を誘うなどをした

提出物ややるべきことをきちんと行い、挨拶を忘れず相手が不快、嫌だなと思うことはしない、やらないことが大切

原因となっている人の仕事を積極的に手伝って機嫌をとる

私は職場では、園長と他職員の中間を持つ立場ですので、現場の声をなるべく園長に伝え、職員に対しては、モチベーションをあげる声かけを続けていました。

笑顔と挨拶を心がけることで職場の雰囲気が変わる

職場で良好な人間関係を保つには、元気な挨拶や笑顔を心掛けましょう。

元気な笑顔やしっかりとした挨拶は、同僚だけではなく子どもや保護者からも好印象です。

親しみやすい印象にもつながるため、細かなコミュニケーションにも発展することもあります。

保育士の仕事は忙しいため笑顔を作る余裕がなくなるときはありますが、笑顔を忘れず積極的に挨拶することで人間関係に良い影響が期待できます。

以下では、実際の笑顔や挨拶が大切だという保育士の意見をまとめているのでぜひ参考にしてください。

挨拶や返事は明るく元気にするようにしていました

周囲への気配りや挨拶を大切にし、悪口を言わず、笑顔を心がけることで自然と解決しました。

挨拶やお礼などの礼儀を大切にし、自分だけで関係を修復しようとせず上司や同僚に相談する。

保育士の人間関係の解決策

保育士にアンケートを取った結果、職場の人間関係が悪くなったときの解決策は以下のようにまとめることができました。

- トラブルは上司に相談することで適切な解決が期待できる

- 教育理念や価値観を共有することでチーム一丸となって働きやすい職場になる

- 円滑なコミュニケーションを促すと人間関係の悪化を未然に防ぎやすい

- 自分に合ったストレス解消法を知っておくと負担を軽減できる

- 職場の人間関係では適度な距離感を保つことも重要

- 人間関係の悩みが続くなら転職で新しい環境を探すのも一手

また、職場の人間関係が限界の方は年度途中で退職を検討することも、保育士として長く働く上で重要です。

トラブルは上司に相談することで適切な解決が期待できる

職場の人間関係が悪くなった場合は、上司や園長に相談してみましょう。

業務上のコミュニケーションが上手くいくように改善してもらえるか、アドバイスをもらえる可能性があります。

実際に、保育士を対象にしたアンケートでも、多くの方が上司に相談すると回答をしています。

我慢せず上司や先輩、同僚など周りの人に相談をする。

私の立場は、園長や他職員との仲介なので、双方の言い分や意見をきき、橋渡しとなるように動きます。

自分だけで解決せずに頼りになる上司に相談する。

自分だけで解決せずに、ちゃんと分かってくれる上司に相談する。

上司に相談をし、適切に対処をするようにしていることです。

一つ一つ整理して確認作業をしたり、他の先生に仲介に入って解決してもらう。

園長や主任など、人間関係が悪くなった人同士より上の立場の人に相談すること。

まずは自分の仕事への取り組み方やコミュニケーションなど何か対応に問題があるところが無いか見直します。その上で、施設長や主任など役職があり、かつ信頼できる方に相談し、アドバイスや仲裁をお願いします。

大切な命をあずかってるのですぐに上司に相談、解決しない場合はオーナーに状況説明し対応をしてもらう

教育理念や価値観を共有することでチーム一丸となって働きやすい職場になる

職場で人間関係が悪くなったときは、チームで教育理念や保育方針など仕事を進める上で重要となってくる価値観を共有することが重要という意見があります。

チーム全体で共有する教育理念や価値観を確立し、それらに基づいて行動することで、メンバー間の理解と協力が促進されます。リーダーはサポート的であり、チームメンバーの声に耳を傾けることが重要です。また、健全な職場文化を構築するために、相互尊重と協力を奨励します。

自分自身の場合は、長引かせないため、タイミングを逃さないようすぐに相手と話をする時間を設けます。誤解が生じている場合もあるので、お互いの感情や考えを共有できるようにします。また、他の職員が不安にならないようにこんなことがあって、と問題をフラットにし、保育方針などを改めて全体共有し、チームとして良い空気を子どもたちの為に作ることができるように、同じ方向を向けるように努力します。

チームで価値観を共有すると、一体感が生まれて仕事がしやすくなります。

円滑なコミュニケーションを促すと人間関係の悪化を未然に防ぎやすい

職場で人間関係が悪くなっている場合は、自身が介入することでコミュニケーションが円滑になるようにサポートするといった意見も確認できました。

自分はコミュニケーション能力に長けていると自負しています。自身に問題が起きることはないけど、周囲を見ればこの人とこの人は険悪であり、放置していては揉め事が起きそうだとだいたい察することができます。そうして周囲の人間関係が悪くなりそうだと察知できた時には、自分がそれとなく間に入って二者のコミュニケーションを円滑に行えるようにしています。これによって現場の人間関係がいくらかはよくなったと感じます。

些細な人間関係の変化に気付ける方や、コミュニケーション能力に優れている方は、対応できる可能性があります。

しかし、自身が干渉しすぎることで自分と他の保育士の人間関係が悪くなる可能性があることには気をつけましょう。

自分に合ったストレス解消法を知っておくと負担を軽減できる

保育士の中では人間関係を解決することは難しいが、ストレスを解消できるようにしておくことが重要という意見があります。

解決は難しかったが、友達に話したり、休みに発散したりして、ストレスを軽減できるようにしている。

自分自身としては家族や定期的にカウンセリングを利用して気分をスッキリさせることです。

人間関係は相手側によっては解決することができませんが、ストレス発散方法を身に付けておけば自身の負担を減らすことができます。

以下の表では、年齢別の女性のストレスへの対処法をまとめているのでぜひ参考にしてください。

| ストレスの内容の解決に積極的に取り組む | 人に話して発散する | 趣味・スポーツにうちこむ | 買い物をする | テレビを見たりラジオをきいたりする | のんびりする | タバコをすう | アルコール飲料(酒)をのむ | ねてしまう | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 25〜34歳 | 17.0 | 68.0 | 22.3 | 36.0 | 24.2 | 36.9 | 12.9 | 14.0 | 27.9 |

| 35〜44歳 | 17.9 | 64.3 | 24.3 | 30.8 | 24.5 | 32.4 | 10.7 | 14.7 | 27.0 |

| 45〜54歳 | 17.6 | 57.1 | 25.6 | 27.1 | 27.7 | 32.1 | 7.0 | 10.9 | 19.2 |

参照元:厚生労働省「ストレスへの対処法」

どの世代の女性においても、人に話して発散するというストレスへの対処法は選ばれているため、職場の人間関係が悪い方も同僚以外に相談できる環境を作っておくことが大事と考えられます。

また、適度な運動をすることで、しっかりとした睡眠をとることができるのでストレス発散にも繋がるためおすすめです。

職場の人間関係では適度な距離感を保つことも重要

保育士が職場で人間関係が悪くなった場合は、距離を取って必要以上に関わらないことも重要です。

仕事をする上では業務上で必要なコミュニケーションを取ることができれば問題ありません。

人には合う合わないがあるため、仕事に支障がなければ必要以上にコミュニケーションを取ろうとする必要はありません。

ただし、保護者とは距離を取ってしまうと信頼関係に影響が出るため、子どもに関することは積極的に伝えると良いケースもあります。

以下では、保育士の人間関係が悪くなったときは「距離を取って干渉しすぎない」と回答した方の意見をまとめているのでぜひ参考にしてください。

園長に相談はするが、それでも変わらない時は一切関わらないようにしています。

関わらない

あまり気にせず自分の業務に集中する

深く関わらず仕事を淡々とこなす

無理に関わらずほどよい距離をとる

無理に関わらず、一歩引いてその場にいること。介入しすぎるとこちらも心を病むので。

挨拶や関わる部分ではしっかり対応し、それ以外はあまり関わらないようにして時間を置きます。時間がたてば解決してくれると思うからです。

無理に話そうとはせず、距離をとって仕事や子どもに集中する。

やるべきことをやって、距離を取る。仕事にばかり気を込めずプライベートも大事にする。

普段から職場の人の悪口を職場で話さないようにするなど、気をつけています。人間関係がもし悪くなっても、悪化しないよう最低限の傷で済むよう、表面だけの付き合いは続けるようにします。

仕事で必要なことはします。笑顔で話もします。でも、それ以上は関わらないし、干渉しないし、させない。

人間関係の悩みが続くなら転職で新しい環境を探すのも一手

保育士の中には職場の人間関係に悩んだら、転職するのもありだと思うという意見も見られました。

転職回数が少ない場合は、改善できないほど人間関係が悪くなったとき環境を変えることができる転職が有効です。

特に、忙しい保育園で働いている方は余裕のなさから人間関係がギスギスすることがあります。

保育施設の中でも小規模保育園に転職すると、比較的少ない職員で連携を取りながら仕事を進めていくことができます。

小規模保育園で働く場合は持ち帰りの仕事や残業も少ない傾向にあるため、プライベートの時間が比較的多いです。

以下では、人間関係の解決方法として転職を勧める方の意見をご紹介しているのでぜひ参考にしてください。

気にしすぎない。どうしても無理なら環境を変える

転職する

最悪、転職もありだと思います。

個人個人と話をしたり飲みに行ったりなどしましたが結局解決しなかったので退職が一番手っ取り早かったです。

転職先の人間関係がわかりやすい保育士転職サイト

保育士が職場の人間関係を解決するには、転職も有効な手です。

転職する際は一般的な転職サイトではなく保育士転職サイトを利用すると、担当者から職場の人間関係や保護者の雰囲気など教えてもらえるためおすすめです。

以下の表では、人気の保育士転職サイトの中から、職場の人間関係について担当者に質問しやすいサービスをまとめているのでぜひ参考にしてください。

| 求人数 | 特徴 | |

|---|---|---|

保育のお仕事 | 46,838件 | ・職場の雰囲気や業務の忙しさを教えてもらえる ・求人は月給が高い順に表示できる |

保育士人材バンク | 37,472件 | ・職員の人間関係や保護者の雰囲気を教えてもらえる ・求人画面から気軽に施設の見学を相談できる |

マイナビ保育士 | 22,934件 | ・職場の人間関係や環境について教えてもらえる ・残業時間を教えてもらえる |

ほいくジョブ | 21,391件 | ・職場の雰囲気や人間関係を教えてもらえる ・残業時間を教えてもらえる |

ほいく畑 | 2,346件 | ・人間関係や業務の忙しさを教えてもらえる ・ブランクありや未経験向けの求人が多い |

※求人数は2026年2月1日時点の情報です。

保育士転職サイトに掲載されている求人は誰でも確認できるため、登録しなければ職場の人間関係や保護者の雰囲気など深い情報が分かりません。

ただし、保育士転職サイトは担当者に職場の人間関係に関する悩みから、保育士の転職先の不安まで相談できるため安心感を持って利用できます。

本記事へのコメント