児童養護施設はさまざまな事情で家庭を離れて生活する子どもたちを支え、心身ともに健やかな成長と自立を目指す大切な役割を担っています。

施設で働く保育士や職員には、専門性だけでなく、子どもたち一人ひとりの背景に寄り添いながら、家庭的な雰囲気を提供するスキルが求められます。

しかし、児童養護施設で働くための採用方法や必要な資格、具体的な職務内容は意外と知られていません。

本記事では、児童養護施設という施設形態の特徴や働き方、求められるスキルについて詳しく解説します。

これから児童養護施設で働くことを考えている方は、ぜひ本記事を参考にして、自分に合った職場を見つけるための一歩を踏み出してください。

- 児童養護施設にはさまざまな事情を持った子どもたちが入所している

- 保育士を含め職員は児童一人ひとりと向き合う必要がある

- 2024年4月から児童養護施設の退所に関する年齢制限が撤廃された

当コンテンツはじっくり読むと約35分かかる充実した内容になっています。必要な要点や更新情報をいつでも確認できるよう、ぜひブックマークをしておくことをお勧めします。

保育士転職のいろは編集部

保育士転職のいろは編集部は保育人材が思う理想的な働き方を実現するために当サイトを運営しています。保育士および保育士経験者1,474名を対象とした独自アンケート調査を基に、転職サイトの実態、職場の人間関係、残業問題、年収事情など業界のリアルな声を分析・発信。編集部は保育士向けに保育園の口コミサイトほいくreviewsも運営し、保育士がより良い転職先を選択できるようサポート。Podcast番組『おつかれ保育士さん』でも配信中。著書『保育士が抱える「辞めたい」を変える』

当コンテンツについて

※当コンテンツは保育士転職のいろはが定める広告掲載ポリシー及びプライバシーポリシー・免責事項に基づいて作成・管理されています。

※当コンテンツはファーストパーティクッキーを使用しており、サイト訪問者の利便性の向上やサイトパフォーマンスの改善を目的にGoogleアナリティクスを活用しています。

※本記事に誤りやご意見がございましたら、こちらの問い合わせフォームよりご連絡ください。管理人が内容を確認後に必要に応じて内容を訂正させていただきます。

当コンテンツは構成・執筆・編集を保育士転職のいろは編集部が担当し、アイキャッチデザインの作成を外注デザイナーが担当して作成されています。

また、保育士転職のいろは編集部は以下のWebサイトに掲載されている情報や自身の知見に基づいて当コンテンツを作成しています。

児童養護施設とは保護者のいない子どもや養育が難しい子どもを預かる施設のこと

児童養護施設とは、保護者のいない子どもや養育が難しい子どもを預かる施設です。

預かっている児童たちが心身ともに健やかに成長して自立できるよう支援する役割があり、安定した生活環境を整えながら養育を行っていきます。

児童養護施設は、保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

引用:厚生労働省「社会的養護の施設等について」

上記のように、児童養護施設の子どもたちは虐待のようなつらい経験をしている場合もあり、職員は一人ひとりと向き合って精神的なケアを行っていきます。

ここでは、児童養護施設という施設形態について詳しくご紹介していきます。

18歳を超えた児童も措置延長が認められるケースがある

児童養護施設に入所できる年齢は、原則として1歳から18歳までです。

これは児童福祉法により社会的養護の対象が原則として18歳までと定められていたからです。

ただ、必要と判断されれば、乳児から入所することもできます。

また、措置延長が認められた場合には、最大で22歳まで入所することができます。

こども家庭庁が公表した令和5年2月1日時点の資料によると、児童養護施設の児童数は集計されており、平均年齢として11.8歳ということがわかっています。

| 児童養護施設の児童数 | |

|---|---|

| 0歳 | 6 |

| 1歳 | 8 |

| 2歳 | 101 |

| 3歳 | 440 |

| 4歳 | 757 |

| 5歳 | 896 |

| 6歳 | 1,080 |

| 7歳 | 1,159 |

| 8歳 | 1,262 |

| 9歳 | 1,373 |

| 10歳 | 1,486 |

| 11歳 | 1,585 |

| 12歳 | 1,684 |

| 13歳 | 1,708 |

| 14歳 | 1,921 |

| 15歳 | 1,963 |

| 16歳 | 1,910 |

| 17歳 | 1,815 |

| 18歳 | 1,575 |

| 19歳 | 249 |

| 20歳 | ー |

| 21歳 | ー |

| 22歳 | ー |

出典元:こども家庭庁「令和4年度児童養護施設児童等調査の概要」

上記の表からもわかるように、児童養護施設には幅広い年齢の児童が入所しています。

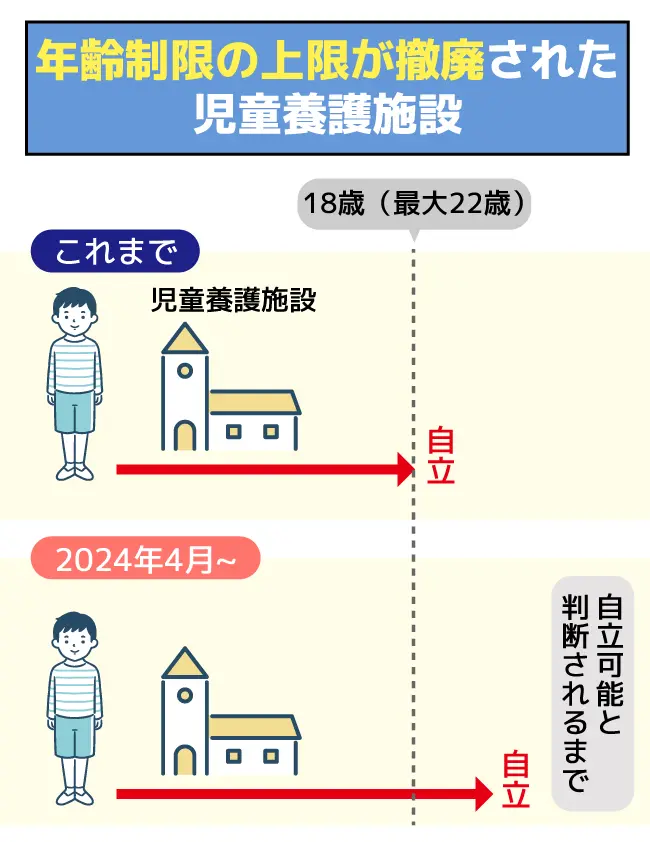

しかし、2024年4月から児童養護施設の退所に関する年齢制限が撤廃されました。

児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関し、原則18歳(最長22歳)までとなっている年齢上限が4月から撤廃される。

引用:高知新聞「自立支援「18歳の壁」4月撤廃 改正児童福祉法が施行」

つまり、これまで児童養護施設の対象は原則として18歳(措置延長が認められれば最長22歳)まででしたが、年齢制限が撤廃されたことにより、自立可能と判断されるまで入所が認められます。

年齢制限が撤廃された理由は、児童福祉施設を離れた社会的養護の経験者が、実際に自立できていない問題があったためです。

施設などを離れたケアリーバーには頼れる大人がおらず、虐待を経験したことによる心身の不調などから、退学や離職に追い込まれたり、孤立や困窮状況に陥ったりするケースが少なくない。厚労省が21年に公表した実態調査では、5人に1人が施設を出た後、収入より支出の多い「赤字」の生活に陥っていた。

引用:読売新聞「施設・里親家庭で暮らす子供らの支援、「18歳上限」撤廃へ…自立可能か個別判断」

ケアリーバーは児童養護施設や里親の家庭で育った社会的養護の経験者のことを指します。

入所可能な年齢制限が撤廃されたことにより、施設によってはより幅広い年齢を対象に寄り添ったケアが求められると考えられます。

児童の平均在所期間は5.2年で一般的な保育施設と比べて長期化している

こども家庭庁が公表する資料によると児童養護施設における児童たちの在所期間は、全国平均で5.2年とされています。

これは一般的な保育園や幼稚園の在園期間(最大6年)と比べて長期化していることが特徴です。

全国集計を参考にすると、1年未満で退所する児童が最も多い一方で、12年以上在所するケースもあります。

| 児童福祉施設の児童数 | |

|---|---|

| 1年未満 | 3,357 |

| 1年以上2年未満 | 3,151 |

| 2年以上3年未満 | 2,549 |

| 3年以上4年未満 | 2,372 |

| 4年以上5年未満 | 1,969 |

| 5年以上6年未満 | 1,594 |

| 6年以上7年未満 | 1,354 |

| 7年以上8年未満 | 1,228 |

| 8年以上9年未満 | 1,103 |

| 9年以上10年未満 | 914 |

| 10年以上11年未満 | 784 |

| 11年以上12年未満 | 657 |

| 12年以上 | 1,990 |

出典元:こども家庭庁「令和4年度児童養護施設児童等調査の概要」

特に、在所期間が長い児童は家庭に戻れない状況が続くため、心理的なケアが欠かせません。

児童が心身ともに健やかに自立に向けて成長していけるように、状況によっては長期的な支援計画を立てることが必要です。

児童養護施設の施設形態は4種類ある

児童養護施設には、建物の規模や生活単位の違いによって4種類の形態があります。

児童養護施設は各都道府県が管轄していることから、市区町村によっては設置されていないことがあります。

児童養護施設は都道府県の管轄となっており、同じ児童福祉施設である保育園などと異なり、市区町村事業として位置づけられていないため、また、全体としての設置数が少なく、各市区町村すべてに設置されていないこともあるが、次世代育成支援対策、地域の子育て支援対策の関係機関として外れてしまうことが多い。市区町村との関わりは、児童養護施設の機能を利用してのショートステイ、トワイライトスティなどがあるが、まだ、市区町村によって取組に格差が生じている。

引用:文部科学省「第3章 第3節 1.関係機関との連携」

ただし、もともと施設数が多い大舎制に加え、児童養護施設の小規模化推進により設置数が増えている小舎制やグループホーム(地域小規模児童養護施設)は、近隣に存在する可能性があります。

働きたい施設の形態や場所については、事前に確認しておくと良いでしょう。

大舎制

大舎制は、1つの大きな建物で20人以上の児童たちが共同生活を送る形式です。

古くからある伝統的な形態で、食堂や寝室、浴室などを共有して生活します。

以前は、ほとんどの児童養護施設が大舎制でしたが、児童にとってはより家庭的な養護が望ましいことから小規模化が進められています。

児童養護施設の7割が大舎制。 また、定員100人を超えるような大規模施設もある。家庭的養護の推進のため、施設の小規模化の推進が必要。

引用:厚生労働省「社会的養護の現状について」

また、保育士は大舎制で一度に多くの子どもを見守るため、集団指導をするスキルが必要です。

一方で、大舎制では児童一人ひとりに対して細かいケアを行うことが難しいという課題もあります。

中舎制

中舎制は、大舎制をさらに小さなグループ単位に分けた形式です。

子どもたちは13〜19人ほどのグループで共同生活を送ります。

生活空間を共有しつつも、大舎制よりも児童一人ひとりに向き合いやすいです。

保育士は家庭的な雰囲気を作りながら、規律ある集団生活を支援していきます。

小舎制

小舎制は、12人以下の少人数グループが一軒家のような独立した住居で共同生活を送る施設形態です。

児童養護施設の小規模化が推奨されていることもあり、全体的に小舎制が増えてきています。

保育士は児童一人ひとりと向き合いやすいですが、児童に合わせた柔軟な対応力や、一人で多様な役割をこなせる力量が求められます。

また、大舎制や中舎制よりも一般家庭に近い生活で、児童の自己肯定感を育んであげやすいです。

グループホーム型

グループホーム型は地域にある一軒家などを使用し、1グループ4〜6人で共同生活をする形態です。

グループホーム(別名:地域小規模児童養護施設)は児童養護施設の小規模化が推進されるにあたり、年々施設数が増えています。

地域小規模児童養護施設は、平成12年度に予算上制度化され、平成19年度には146か所が実施されていたが、平成24年度には、185施設で244か所実施が見込まれ、5年間で約100か所増加した。

引用:厚生労働省「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために」

直近でも地域小規模児童養護施設は増加しており、こども家庭庁が公表した「社会的養護施策について」では地域小規模児童養護施設は629か所、小規模グループケアは2,527か所(家庭福祉課調べ:令和6年10月1日現在)とされています。

また、グループホームは地域住民との関わりが多く、児童が社会とのつながりを感じながら暮らせる点が特徴です。

保育士の役割は家庭的ケアに加え、地域との連携を築くことも大切になります。

自立に向けた生活スキルや社会性を身につけやすい仕組みでもあります。

課題は児童に対して家庭的な養護が求められること

児童養護施設には、家庭の温もりを再現することが求められています。

しかし、児童と職員の人数比や夜勤体制など、現場には多くの課題があります。

家庭と同じような環境を作るのは容易ではありません。

特に、児童一人ひとりに対して細やかなケアが行き届かない場合もあります。

こうした課題に対応するため、少人数の子どもを担当する保育士の配置や、個別にケアできる仕組みを整える施設が増えています。

例えば、夜勤や宿直の負担を軽減する体制を導入したり、家庭的な雰囲気を重視したグループホーム型施設を設けたりする取り組みです。

また、里親制度やファミリーホームとの連携も、家庭的な養護を実現するための重要な要素です。

施設だけでなく、地域全体で子どもたちを支える仕組みを構築することが求められています。

児童養護施設で働くには

児童養護施設では保育士としての実務スキルが必要な場面が多くあります。

しかし、施設によっては採用方法や試験内容が異なるため、事前に違いを理解しておきましょう。

ここでは、採用の流れや必要な準備について解説していくのでぜひ参考にしてください。

児童養護施設で働いている職種と必要な資格

児童養護施設は保育士だけではなく、さまざまな職種のスタッフが働いています。

以下の職種が代表的です。

- 保育士

- 児童指導員

- 家庭支援専門相談員

- 栄養士

- 事務職員

それぞれの職種には明確な役割があり、子どもたちを多方面から支える仕組みになっています。

| 資格 | 児童保育施設での役割 | |

|---|---|---|

| 保育士 | 保育士資格 | 日常生活のサポートや心のケア |

| 児童指導員 | 任用資格 | 生活全般を見守る |

| 家庭支援専門相談員 | 社会福祉士または精神保健福祉士の資格※ | 保護者との連携や家庭復帰の調整 |

| 栄養士・事務職員 | 栄養士等 | 健康的な食生活の管理や施設運営 |

※5年以上児童養護施設で児童の養育に携わっている場合も含みます。

児童養護施設では各職種がチームとして連携し、子どもたちを多方面から支援しています。

職種ごとの役割を理解し、連携を深めることが質の高い支援につながります。

公立の施設は公務員試験に合格した上で採用してもらう必要がある

公立の児童養護施設では、自治体の職員として働く形になります。

つまり、公務員試験に合格後に公務員保育士として児童養護施設への配属が決定する流れです。

受験資格や合格基準は自治体によって異なりますが、保育士資格を有した上で一次試験(筆記試験)や面接試験を受けることが一般的です。

配属先は自治体の人事配置によって決まるため、希望通りに児童養護施設で働けるとは限りません。

私立の施設は独自の採用試験を突破する必要がある

私立の児童養護施設は、主に社会福祉法人やNPO法人が運営しています。

公立施設とは異なり、施設独自で採用試験や面接が行われるため、事前に応募要項をしっかり確認することが重要です。

多くの私立施設では、保育士資格を応募条件としている場合が一般的です。

以下のような保育士転職サイトでは、児童養護施設の求人を保有しており、エージェント付きの転職サイトでは転職サポートを受けることができます。

※児童養護施設の求人数は2026年2月1日時点の情報を参考にしています。

※リクナビNEXTは株式会社リクルートが運営する転職サイトでしたが、2025年4月1日からIndeed Japan株式会社が運営主体となりました。

また、児童指導員としての実務経験がある方は、優遇されることもあります。

私立施設の面接では施設の理念や方針の理解度も評価対象です。

面接対策の一つとして施設のホームページから運営方針を調べて自身の考えと一致している点を明確にしておきましょう。

児童養護施設の職員に求められること

児童養護施設で働く保育士には、幅広いサポート力が求められます。

児童たちが心身ともに健やかに成長して自立していくために、職員には以下のような能力や働き方が求められます。

- 1.子どもの生活全般を支える専門性

-

食事や睡眠など、子どもたちの成長に欠かせない生活習慣を身につけさせることが保育士の重要な役割です。さらに、日常生活の中で子どもたちの個性に応じた対応を行う専門知識が求められます。

- 2.保護者や地域との連携

-

保護者との相談や支援だけでなく、地域行事や活動への参加を通じて地域社会との橋渡し役を担うこともあります。地域住民や学校との連携を深めることで、子どもたちの社会性を育む支援が可能になります。

- 3.職員同士のチームワーク

-

児童養護施設では、夜勤や宿直などの交代勤務があるため、職員同士の情報共有や連携が不可欠です。一貫性のある支援を実現するためにも、チームとしての協力体制が大切です。

児童養護施設の職員として働く際は、家庭的な雰囲気を提供するために、職員や地域全体で協力していく必要があります。

本記事へのコメント